Der Künstler

Der Künstler

10. Februar 2022

Die Zurückgelassenen

Im August 2021 ist ganz Afghanistan unter die Kontrolle der Taliban geraten. Tausende sind geflohen, doch viel mehr Menschen fürchten nun unter den Islamisten um ihr Leben. Sie wollen raus, doch es fehlt an Geld, an Infrastruktur und vor allem an politischem Willen Deutschlands, das 20 Jahre lang Krieg im Land geführt hat. Mission Lifeline ist nach Afghanistan gefahren, um die Geschichten jener zu hören, die zurückgelassen wurden.

Teil 15: Der Künstler

Mehrere Tage lang hat Rafiq* (Name geändert) 2017 die Fassade des deutschen Konsulats bemalt. In Mazar-E Sharif, seiner Heimatstadt, hat er eine weiße Taube auf die Wand gebracht, hinter der jene arbeiteten, die den Krieg im Namen der Demokratie in sein Land gebracht haben. 2016 hatte eine gewaltige Autobombe die Fassade des Konsulats niedergerissen, sechs Menschen starben, mindestens 128 wurden verletzt. Heute prangen an den selben Außenmauern nun Schriftzüge des neuen islamischen Emirats – der Name für den Staat, den die Taliban nach ihrer Machtübernahme im August 2021 ausgerufen haben.

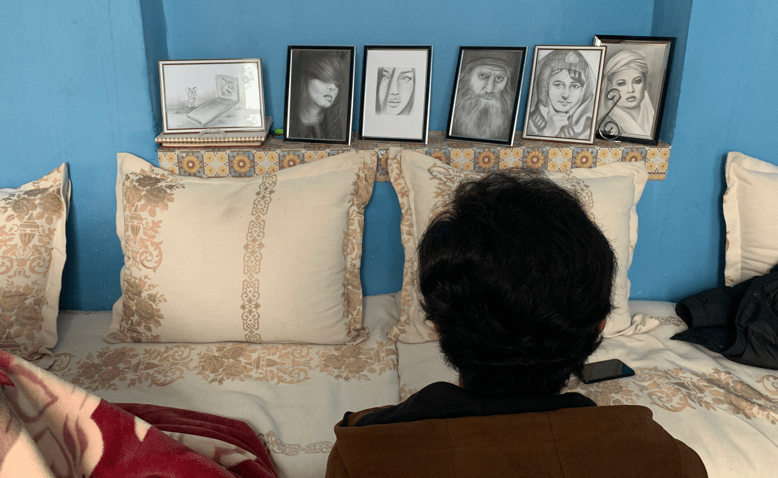

Seitdem hält sich Rafiq mit seinen sechs Geschwistern und den beiden Eltern zu Hause versteckt, wie so viele andere, die mit den NATO-Mächten zusammengearbeitet haben oder einer Tätigkeit nachgingen, die in den Augen der Taliban als unislamisch gilt. Wir treffen ihn an einem regnerischen Tag in Mazar-e Scharif, im Norden des Landes. Er empfängt uns in einem blau angestrichenen Zimmer, selbstgemalte Porträts schmücken die Ablage. „Es sind erfundene Personen”, erzählt Rafiq, „Gesichter aus meiner Fantasie.” In der Ecke des Zimmers steht eine Gitarre, es ist eine geschmackvoll eingerichtete Oase in einer sonst eher staubigen, schmutzigen und lauten Stadt, in der die Taliban bereits das überdimensionale Denkmal des afghanischen Freiheitskämpfers Ahmad Shah Massud mit schwarzer Sprühfarbe zensiert haben. Über dem Wahrzeichen der Stadt, der blauen Moschee, weht nun die schwarz-weiße Flagge der Taliban mit dem islamischen Glaubensbekenntnis als Schriftzug.

Obwohl sein Bruder als Finanzexperte für diverse NGOs und ausländische Firmen gearbeitet hat, seine Schwester Dozentin für Politikwissenschaft an der Universität war und sein Vater in den Streitkräften gedient hat, sehen sie trotz der akuten Bedrohungslage wenig Möglichkeiten, aus Afghanistan rauszukommen. Sein Vorgesetzter bei der GIZ, ein Mann namens Zabihullah Khulmi, habe ihm damals gesagt, er müsse die ersten sechs Monate umsonst bei der deutschen Entwicklungsorganisation arbeiten. Einen Vertrag hat er nie erhalten, nur ein Zertifikat, dass er berufsbegleitend einen Malkurs absolviert hat. Erst danach würde man ihm ein Gehalt zahlen, hatte ihm Khulmi gesagt. Nach sechs Monaten bekommt Rafiq dann tatsächlich ein Gehalt, naja, eher ein Taschengeld von 400 Afghani am Tag – umgerechnet knapp unter vier Euro. Deshalb hat er nach einem Jahr bei der GIZ gekündigt, denn er hat rausgefunden, das sein Vorgesetzter knapp das Zwanzigfache am Tag erhält. Es ist der gleiche Vorgesetzte, der ihm heute verweigert, eine Arbeitsbestätigung von irgendeiner Art zu schreiben. Stattdessen geht er zurück an die Universität und studiert dort Politikwissenschaften und Jura.

Es ist also schwer für Rafiq, seine Tätigkeit für die GIZ zu beweisen. Dass in der gesellschaftlichen Vorstellung der Taliban das Künstlerdasein eine unliebsame Tätigkeit darstellt, ist dafür glasklar. Rafiq hätte nie geglaubt, dass es seine Flucht aus Afghanistan jemals daran scheitern würde, das sein alter Arbeitgeber ihn verleugnet. Darunter leidet er heute, sowie unter der Tatsache, dass Entwicklungsarbeit wie die der GIZ scheinbar oft den eigenen Interessen dient, indem man einen lokalen Künstler gratis irgendwelche leeren Symbole an Wände malen lässt, dann bei einem gemeinsamen Foto damit wirbt und die Menschen danach ihrem Schicksal überlässt.