Jürgen Zimmerer ist Professor für Globalgeschichte mit Schwerpunkt Afrika an der Universität Hamburg und leitet den dortigen Projektverbund “Hamburgs (post-)koloniales Erbe/Hamburg und die (frühe) Globalisierung. Von 2005 bis 1017 amtierte er als Gründungspräsident des International Networks of Genocide Scholars (INOGS). Seit dreißig Jahren forscht und publiziert er zur (deutschen) Kolonialgeschichte, insbesondere zum ersten “Rassenstaat” der deutschen Geschichte und zum Völkermord an den Herero und Nama in Namibia.

In kolonialen Spuren!

Warum ein Versöhnungsabkommen ohne Zustimmung aller Herero und Nama kein Grund zum Feiern ist

Europa schottet sich ab, und Deutschland macht mit. Der Kontinent, von dem einst die größte Massenauswanderung der Geschichte ausging, die durch Versklavungshandel und ethnische Säuberung bis hin zum Genozid, Regionen und Kontinente von Grund auf veränderte, und in der kolonialen Globalisierung die Grundlagen für unsere moderne vernetzte und hochmobile Welt legte, wünscht diese Migration nur in eine Richtung. Weite Teile der Welt, der Globale Süden, die sich schon nicht gegen ein Eindringen von Europäer:innen wehren konnten, oder nur unter großen Opfern, sollen von Europa fern gehalten werden. Die Weltgesellschaft wird, wie schon zu Zeiten des formalen Kolonialismus, de facto eingeteilt in Menschen, die mehr Zukunftschancen haben und solche, die weniger haben, solche, die mehr zählen, und solche, die weniger zählen. Wie sonst ließe sich auch das menschenverachtende Grenzregime im Mittelmeer rechtfertigen, das den Tod tausender Menschen zynisch in Kauf nimmt, und zur Abschreckung missbraucht. Ein Europa der universellen Menschenrechte ist damit unvereinbar.

Es ist nicht ohne eine gewisse Tragik, dass ausgerechnet auf der Webseite von Mission Lifeline, die sich dem Schutz Schutzloser verschrieben hat, und der Rettung von Menschenleben auf der Grundlage des Grundsatzes, dass alle Menschen gleichwertig sind, die Rechtfertigung eines Regierungsabkommens publiziert wird, dem von den Betroffenen vorgeworfen wird, diesen Gleichheitsgrundsatz zu verletzen. Dass dies zudem ohne jegliche kritische Reflexion durch eben jenen Beauftragten der Bundesregierung geschieht, der federführend die Verhandlungen von deutscher Seite leitete, wirft die Frage auf, ob Mission Lifeline hier nicht die kritische Distanz verlorenging.

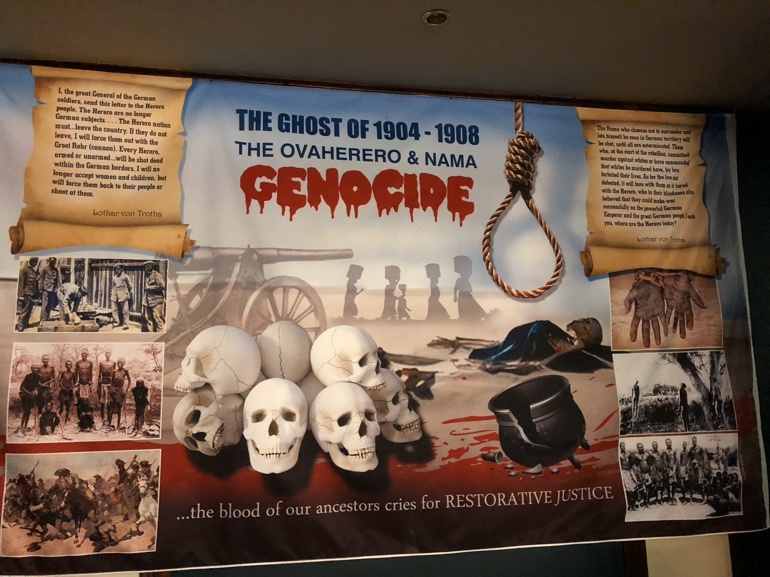

Das Abkommen, das Ruprecht Polenz präsentiert, wurde von deutsche Seite als großer Durchbruch gefeiert, in Namibia aber auch international stieß es dagegen auf erhebliche Kritik. Vor allem wird es von vielen Herero und Nama, also den Nachkommen der unmittelbaren Opfer des ersten Völkermords des 20. Jahrhunderts, verübt von kaiserlichen, deutschen Truppe zwischen 1904 und 1908 im damaligen Deutsch-Südwestafrika, verworfen. Die Mehrheit von ihnen fühlt sich nicht ernst genommen, missachtet und ausgeschlossen. Sie haben das Gefühl, dass über ihre Köpfe hinweg über sie verhandelt wurde, ein Verfahren, dass auch im Widerspruch zu UN Erklärung zum Schutz indigener Minderheiten steht, die von Deutschland und Namibia unterzeichnet wurden.

Das alles dürfte Ruprecht Polenz wissen, dennoch zeichnet er ein Bild der Verhandlungen, das man nur als einseitig bezeichnen kann. Er beschreibt die Verhandlungen innerhalb des Paradigmas, innerhalb der sie geführt wurden, ohne darauf einzugehen, dass eben dieses Paradigma von Anfang an in der Kritik stand und steht.

Zu diesem Paradigma gehört, dass die Anerkennung des Genozids ein politischer Verhandlungsgegenstand ist, statt eine selbstverständliche Übernahme historischer Erkenntnisse. Was eigentlich ein Akt der selbstkritischen Auseinandersetzung mit der eigenen – unheilvollen und rassistischen – Geschichte hätte sein müssen, wurde zum Gegenstand von Verhandlungen, manche sagen zum Faustpfand der deutschen Regierung. Im Falle der deutschen Anerkennung des osmanischen Völkermords an den Armeniern ging man den entgegengesetzten Weg: die unilaterale Anerkennung des Genozids durch Bundestagsbeschluss.

Gleich zu Beginn der Verhandlungen 2015 fiel die Entscheidung, dass man (nur) mit der namibischen Regierung verhandeln würde. Wie Polenz schreibt, ist die namibische Regierung die legitime Vertreterin aller Namibier:innen. Das ist richtig und klingt zunächst einsichtig. Allerdings gehören zu den Opfern des Genozids auch viele Menschen, die durch die deutsche koloniale Gewalt außer Landes, in die Diaspora, getrieben wurden, und dort in teils ärmlichen Verhältnissen bis heute leben, etwa in Botswana und Südafrika Sie werden de facto und de jure von dem Abkommen ausgeschlossen. Auch die Entschuldigung, die durch den deutschen Bundespräsidenten vor dem namibischen Parlament stattfinden soll, ist nicht an sie adressiert.

Ausgeschlossen fühlen sich auch viele Namibier:innen, die sich als Herero und Nama identifizieren, da sie sich von der namibischen Regierung in dieser Frage nicht vertreten fühlen. Polenz schreibt, man habe nicht mit den Herero und Nama direkt verhandeln können, da es “keine allgemein gewählte oder von allen Herero und Nama anerkannte Vertretung, sondern zahlreiche unterschiedliche Gruppierungen”, wozu noch “Rivalitäten innerhalb dieser Communities” gebe.

Natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen, deshalb muss man ja alle an einen Tisch holen, und nicht nur die, die einem genehm sind! Zudem wird in anderen Kontexten, auch in dem der Wiedergutmachung für historische Verbrechen, auch von deutscher Seite immer auch mit Non-State Actors gesprochen. Übrigens macht die Bundesregierung zur Zeit genau dies im Falle Nigerias und der Frage der Restitution der Benin Bronzen. Man legt hier großen Wert darauf, alle betroffenen Parteien einzubeziehen. Gerade in (post-)kolonialen Kontexten ist die Frage nationaler Minderheiten eine besonders sensible, da die Nationalstaaten in ihren heutigen Grenzen Produkte des Kolonialismus sind. Herero und Nama unter Hinweis auf die nationale Regierung von Verhandlungen über das an ihnen verübte Unrecht auszuschließen, perpetuiert dieses Unrecht. Durch das Fehlen vieler Herero und Nama fehlt der Joint Declaration eine ganz wesentliche Legitimationsgrundlage.

Herero und Nama hatten wiederholt auf Reparationen bestanden, auf der Anerkennung ihres Anspruchs auf Wiedergutmachung. Die Joint Declaration gesteht dies ausdrücklich nicht zu, Genozid wird nicht als rechtliche Kategorie anerkannt, sondern nur als politisch-moralische Frage behandelt, aus dem sich ausdrücklich keine Rechtsansprüche ableiten! Deshalb gibt es auch ausdrücklich keine Wiedergutmachungszahlungen, sondern nur „Aufbauhilfe“. Viele Namibier:innen empfinden dies als zusätzliche Demütigung. Und auch die deutsche Zivilgesellschaft sollte genau überlegen, auf was sie sich hier einlässt. Das eine ist ein Recht, das denjenigen zusteht, denen Unrecht widerfahren ist, sie verpflichtet die Vertreter:innen der Täter. Das andere ist eine großzügige Leistung, die den Geber, hier die Nachfahren der Täter moralisch erhöht. Wer diesen Unterschied nicht begreift, versteht nicht, worum es bei historischer Gerechtigkeit geht.

Dennoch hätte ein sprachliche Regelung, die Unterstützung statt Reparation vorsieht, ein Ergebnis der Gespräche sein können, aber nur dann, wenn Herero und Nama, vertreten durch ihre selbstbestimmten Repräsentant:innen, dem zugestimmt hätten. Dazu hätten sie aber mit ihren selbstbestimmten Vertreter:innen am Verhandlungstisch sitzen müssen. Das aber hatte sich die deutsche Verhandlungsstrategie selbst verbaut, indem sie ausschließlich auf Regierungsverhandlungen setzte.

Ähnliches trifft für die vereinbarte Summe zu, die mit 1,1 Mrd Euro zunächst höher wirkt, als sie tatsächlich ist. Sie entspricht etwa dem 1,5fachen der Kosten des Wiederaufbaus des Berliner Stadtschlosses der Hohenzollern, also der Dynastie, die auch den letzten deutschen Kaiser stellte, in dessen Namen der Völkermord verübt wurde. Nur im Falle Namibias verteilt auf 30 Jahre. Was diese Summe bedeutet, kann man sich vor Augen führen, wenn man die zentrale Frage der Landreform betrachtet. Wenn tatsächlich die Hälfte der Gesamtsumme dafür ausgegeben wird, dann könnten mit dem dazu zur Verfügung stehenden Betrag pro Jahr ca. 15-20 Farmen angekauft und verteilt werden. Daraus eine Zukunftsperspektive für die Zehntausende landloser und verarmter Herero und Nama abzuleiten, grenzt schon an Beschönigung.

Letztendlich kam ein Deal zustande, von dem auch hochrangige Vertreter der Herero mutmaßen, dass Deutschland das Abkommen formuliert habe. Da das Verfahren insgesamt völlig intransparent und der gesellschaftlichen Bedeutung unwürdig geführt wurde, lässt sich dies weder be- noch widerlegen. Dass vor allem die deutschen Interessen befriedigt wurden, leugnet auch die namibische Regierung nicht. Das aber wäre Machtpolitik in durchaus kolonialer Tradition und genau das Gegenteil von (selbst-)kritischer Vergangenheitsaufarbeitung. Damit fehlt dem Abkommen eine grundsätzliche Legitimation.

Es folgt damit einem Muster, dass in der Entwicklungs- und Afrikapolitik ganz grundsätzlich zu beobachten ist, dass nämlich nicht die selbstdefinierten Interessen der Empfänger im Vordergrund stehen. Das ist aber auch ein Grund für manche Misere, die Menschen zur Flucht nach Europa bringt. Dass gerade ein derartiges Abkommen auf Mission Lifeline von demjenigen gefeiert wird, der es maßgeblich mit zu verantworten hat, ist nicht ohne Tragik.

Am 19.6.2021 wurde bekannt, dass Ovaherero Traditional Authority Chief Vekuii Rukoro an Covid19 verstorben ist. Für den Aussöhnungsprozess ist das ein herber Schlag. Sicherlich, Rukoro war dessen wortgewaltigste Kritiker, ein Meister der Inszenierung. Gegen die Besuch Steinmeiers hatte er Proteste angekündigt. “Steinmeier, Du bist nicht willkommen”, hatte er jüngst gesagt. Aber nur eine Einigung mit Rukoro hätte den Aussöhnungsprozess, das schmerzliche Fehlen von Herero und Nama, glaubwürdig “heilen” können. Man kann nur hoffen, dass die deutsche Regierung nun die Pietät und Klugheit besitzt, die Unterzeichnung des Abkommens zu pausieren, bis die Herero die Nachfolgefrage geklärt haben. Nur den Anschein zu erwecken, den Moment der Schwäche, der Trauer und der Tragik auszunutzen, wäre fatal. In Ehrung von Chief Rukoro könnte die Bundesregierung nun aber auch erklären, dass man das Regierungsabkommen als Regierungsabkommen in Kraft setze, und daneben – nach einer angemessenen Trauerphase – mit Herero und Nama, auch denen in der Diaspora, direkt verhandle. So würde das Polenz’sche Abkommen ein wichtiger Zwischenschritt zur wirkliche Aussöhnung und Aufarbeitung.

Zur Kolumne von Ruprecht Polenz